|

|

| 各会員企業からの「よもやま話」を紹介します。今回は中村酒造(株)と(株)能作です。 |

日本酒の芸術家  「蔵元」とか「杜氏」という言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。日本酒はビールやウイスキーなどと違って、大きなメーカーだけが造っているわけではありません。全国に約2000社あるといわれる日本酒メーカーの多くは小さな蔵です。地酒のほとんどが、小さな蔵で造られています。日本酒メーカーの社長が蔵元で、酒造りの材料と場所を提供しています。そこで、日本酒造りを行っているのが、蔵人。その責任者が杜氏です。杜氏は、日本酒造りの最高責任者、どこの蔵にも必ずいます。最近では、日本酒の裏ラベルに杜氏の氏名を表記しているものも増えてきています。それだけ、杜氏の役割が認識されてきているのです。江戸時代の末期に「寒造り」が定着してから、酒造りは冬季の季節作業となったのです。そこで、春から秋まで農作業に従事していた人の冬の出稼ぎとして、酒造りの職人が生まれてきました。それにともない、酒造りの出稼ぎ集団が各地の濃漁村に形成されていったのが蔵人、杜氏の始まりです。南部杜氏の南部、丹波杜氏の丹波、越後杜氏の越後いずれも豪雪地帯であったのもうなずけます。豊富な経験と勘が必要な仕事で、長い経験を積んで蔵人から杜氏が生まれてきます。「1人前になるには10年以上かかる」といわれますが、厳寒の冬に朝早くから夜遅くまで続く重労働。全国に1754人の杜氏がいますが、後継者不足の状態。現在、全国には23の杜氏組合があり、一番大きいのは南部杜氏の組合です。杜氏にはそれぞれ独自の流儀があり、出身地によって、酒の味は微妙に異なっています。日本酒は米と水から造られるが、米を糖化しながらアルコール化も同時に行なう。これを「併合複醗酵」といい、世界的に珍しい日本酒独特の造り方です。「一・麹、二・もと、三・造り」といわれる酒造りは、それぞれの工程で杜氏の経験と勘がいかされています。「杜氏が代わると酒の味も変わる」といわれるのは、そのためです。原材料や酵母、水は酒造りに大きな影響を与えますが、酒質は杜氏の腕で決まるのです。 「蔵元」とか「杜氏」という言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。日本酒はビールやウイスキーなどと違って、大きなメーカーだけが造っているわけではありません。全国に約2000社あるといわれる日本酒メーカーの多くは小さな蔵です。地酒のほとんどが、小さな蔵で造られています。日本酒メーカーの社長が蔵元で、酒造りの材料と場所を提供しています。そこで、日本酒造りを行っているのが、蔵人。その責任者が杜氏です。杜氏は、日本酒造りの最高責任者、どこの蔵にも必ずいます。最近では、日本酒の裏ラベルに杜氏の氏名を表記しているものも増えてきています。それだけ、杜氏の役割が認識されてきているのです。江戸時代の末期に「寒造り」が定着してから、酒造りは冬季の季節作業となったのです。そこで、春から秋まで農作業に従事していた人の冬の出稼ぎとして、酒造りの職人が生まれてきました。それにともない、酒造りの出稼ぎ集団が各地の濃漁村に形成されていったのが蔵人、杜氏の始まりです。南部杜氏の南部、丹波杜氏の丹波、越後杜氏の越後いずれも豪雪地帯であったのもうなずけます。豊富な経験と勘が必要な仕事で、長い経験を積んで蔵人から杜氏が生まれてきます。「1人前になるには10年以上かかる」といわれますが、厳寒の冬に朝早くから夜遅くまで続く重労働。全国に1754人の杜氏がいますが、後継者不足の状態。現在、全国には23の杜氏組合があり、一番大きいのは南部杜氏の組合です。杜氏にはそれぞれ独自の流儀があり、出身地によって、酒の味は微妙に異なっています。日本酒は米と水から造られるが、米を糖化しながらアルコール化も同時に行なう。これを「併合複醗酵」といい、世界的に珍しい日本酒独特の造り方です。「一・麹、二・もと、三・造り」といわれる酒造りは、それぞれの工程で杜氏の経験と勘がいかされています。「杜氏が代わると酒の味も変わる」といわれるのは、そのためです。原材料や酵母、水は酒造りに大きな影響を与えますが、酒質は杜氏の腕で決まるのです。

|

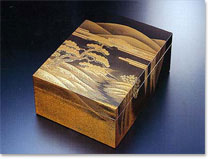

日本一の漆器王国  日本列島の真ん中に位置する石川県は、現在日本一の漆器王国と言われています。堅牢な塗りの輪島塗、日本一の売上高を誇る山中塗、そして加賀百万石の伝統工芸の粋と言われる蒔絵技術を有する金沢漆器、それぞれ独自の漆文化を持つ産地(経済産業省の指定伝統工芸産地)が県内にあるからです。 特に輪島塗は、漆器といったら輪島と言われるほどに、良質の漆器の代名詞になっています。その歴史は室町時代(約600年前)に紀州根来寺から伝えられた技術を取り入れて漆器が作られるようになって以来、寛文年間(1661〜73年)に地の粉が発見され、漆と糊と地の粉を合わせて作る下地の製法により、日本一堅牢な漆器としての名声を得るようになりました。 山中塗は、天正年間(約450年前)、良材を求め隣国越前より移住してきた挽者師が、山中温泉の土産物として轆轤(ろくろ)挽きの品物を作るようになったことに始まります。 金沢漆器は、寛永年間(1630年頃)美術工芸の振興に力を注いだ加賀藩三代藩主前田利常が、京都から五十嵐道甫を招いたことに始まります。東山・桃山文化を代表する蒔絵の名工であった道甫は、細工所の指導者として王朝文化を持ち込み、以来歴代藩主に仕え、多くの門人・師弟を育てました。このように、蒔絵を中心として貴族文化の優美さに力強い武家文化が加わった独自の漆工芸として発展してきました。この技術は細工所や町方の門人、師弟に伝授され、江戸、明治、大正、昭和を経て今日まで継承されています。 能作は、創業安永9年(1780年)、漆の仕事を代々家業として約220年余り、現在は七代目主人が、漆・漆器の老舗として、こだわりの商いを続けております。 |